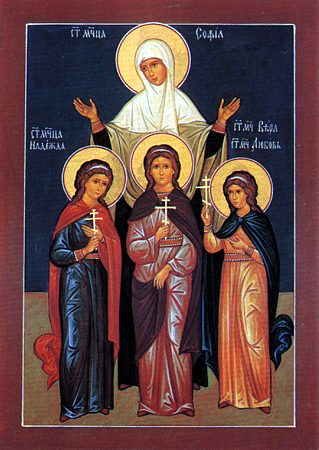

Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30 сентября, 2023ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

11 октября, 2023СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, ПРЕПОДОБНЫЙ ВСЕЯ РУСИ

С радостью же он приступает и к осуществлению дела своей жизни‚ постижению Троицы. Поражает философский размах этого труда. Догмат о святой Троице — труднейший для понимания в христианстве. Он не был полностью раскрыт для простонародья не только в Киевской Руси и в Европе‚ но и в самой Византии. Именно на почве учения о Троице в христианстве возникали самые серьезные расколы и ереси. Высота тайны триединого Божественного Существа‚ казалось‚ должна была испугать человека‚ с таким трудом научившегося читать. Однако преподобный Сергий берется за проникновение в нее также решительно‚ как уходит из мира. Заметим‚ свой храм в лесу он строит и освящает вместе с братом еще до пострижения в монахи. Идея строительства и самая тяжелая часть труда принадлежит ему‚ однако, он отказывается от дерзости самовольного поиска истины и ждет‚ пока старший брат не решит‚ кому будет посвящен храм.

В этот момент решалась судьба Русской Церкви‚ да и всей русской культуры. Попробуйте представить ее себе без Лавры‚ без Андрея Рублева‚ без храмов в честь Святой Троицы. И такое решение передано преподобным Сергием в чужие руки‚ причем у него уже был ответ на свой вопрос. Тут имеет значение не только смирение перед старшим‚ но и внутренняя честность‚ присущая всякому исследователю. Каждый‚ кто приступает к изучению и познанию Бога‚ человека или мира‚ не смеет настаивать на своей догадке‚ прежде чем не получит ее подтверждения извне. Жаждущий открыть нечто миру‚ пусть выслушает сперва‚ что говорит ему мир. «Больший из вас да будет вам слуга».

Это уже другая страница жизни преподобного. Пройдя через тяжелый период одинокого подвижничества, Сергий оказывается перед необходимостью устройства общежительного монастыря. Его более всего тяготит необходимость начальствовать над братией‚ распоряжаться по хозяйству‚ руководить их духовным деланием. Традиции старчества были в ту пору почти утрачены на Руси. Игуменство открывало перед Сергием искушение занимать подчиненных тем трудом,‚ которого он не сносил сам. И потому он не мог исполнить игуменского служения, не увеличив своей повседневной работы. Епифаний пишет‚ что преподобный «без лености братии‚ как купленный раб‚ служил: и дрова для всех колол‚ и толок зерно‚ и жерновами молол‚ и хлеб пек‚ и еду варил […]; обувь и одежду он кроил и шил; и из источника воду в двух ведрах черпал и на своих плечах в гору носил и каждому у кельи ставил».

Особенно примечателен рассказ о том‚ как преподобный Сергий выстроил одному из пожилых братьев крыльцо‚ взяв за целодневную работу решето гнилого хлеба. Кому-то это может показаться юродством‚ но если вспомнить, что в обители тогда был голод‚ и монахи роптали на игумена‚ требуя от него разрешения собирать милостыню‚ такой поступок становится понятным. Только своим личным примером учитель мог убедить учеников в том‚ что хлеб нужно добывать трудом собственных рук. Это правило остается верным и для нынешнего времени.

Рассказ о голоде напоминает нам еще об одной черте характера святого‚ о его терпении. При том гармоничном сочетании труда и молитвы‚ которое было присуще Сергию‚ он ничуть не тяготится бедами и скорбями‚ посещающими монастырь. Не спешит скорее разрешить их‚ хотя сознает‚ что имеет для этого возможности. Он доверяет Богу до самого конца и тогда‚ когда не прозревает явного смысла событий. В результате хлеб в обитель привозят ангелы‚ а родник пробивается на самой вершине холма. Возвратившийся в монастырь старший брат пытается затеять в церкви спор о первенстве. Преподобный уходит от этого спора. Уходит в буквальном смысле слова‚ не пытаясь ответить‚ не требуя заступничества митрополита или князя‚ даже не прося Бога восстановить справедливость. Прожив год на реке Киржач и основав новый монастырь‚ он также легко возвращается. Его настолько трудно смутить‚ что когда крестьянин‚ пришедший издалека посмотреть на прославленного игумена‚ отказывается узнать Сергия в оборванном старике‚ копающем грядки‚ преподобный только ласково отвечает: «Не печалься! Что ищешь и чего желаешь‚ тотчас даст тебе Бог».

Монашество пренебрегает миром‚ но не людьми в нем. Преподобный бежит от человеческой славы‚ но приветлив к людям и скор на помощь. Для него равны и несчастный отец‚ принесший умершего сына‚ и великий князь Дмитрий‚ идущий на битву с Мамаем. В связи с Куликовской битвой политическая роль Сергия проступает очень отчетливо. Его благословение русского войска на брань придает сражению духовный характер. Все воины становятся не только защитниками Русской Земли‚ но и мучениками за веру. Даже иноки берут в руки оружие. Преподобный Сергий принимает всю ответственность за исход сражения‚ решительно связывая судьбу русской церкви с удачей княжеского похода. О победе открыто служится многочасовой молебен. Но вот победа одержана‚ и князь с митрополитом Алексием просят святого принять сан епископа‚ а потом и митрополита. И преподобный также решительно отказывается‚ обещая в случае повторения просьбы уйти в леса‚ «туда‚ где его никто не сыщет». Одно дело — стоять за правду‚ другое — принимать почести.

Нельзя не сказать и о рукотворном наследстве преподобного Сергия. Кольцо монастырей‚ опоясавших Москву и осветивших дикие северные дебри‚ отковано в Лавре. История каждого из них — это история его основателя‚ часто ученика преподобного‚ или же послушника его учеников. Через столетие после смерти святого мы уже видим поразительное разнообразие типов подвижничества от Иосифа Волоцкого и Пафнутия Боровского до Нила Сорского и Кирилла Белозерского. К этому многоцветью Сергий тоже приложил свою руку. Возможность различных духовных путей к единой цели доказывает‚ что он основал в Лавре не партию‚ не орден‚ а братство христиан‚ главная задача которых подчиняться не людям и уставам‚ написанным людьми‚ но самому Богу. И как братья они не похожи друг на друга‚ но все чем-то неуловимо напоминают отца. Преподобный Сергий почти на 400 лет определил общий тип русской святости‚ а когда время совсем уже изменилось, его достойным наследником явился преподобный Серафим Саровский.

Подводя итоги и пытаясь определить место преподобного Сергия Радонежского в истории русской культуры и просвещения‚ хочется еще раз напомнить‚ что мы имеем дело не с ученым‚ а с мудрым человеком. А значит, это скорее не авторитет‚ а пример. Пример не только для подражания‚ но и для измерения. Учивший всю свою жизнь умеренности во всяком деле духовном и земном‚ преподобный сам стал мерой нашей культуры. Его житие позволяет проверить соответствие сегодняшних науки‚ искусства и школы их небесным образцам. Результаты наших измерений‚ возможно‚ будут неутешительны‚ но отчаиваться‚ наверно‚ не стоит. Ведь такая мера дается не каждому народу.

17 июля 2001 г.